2D打印与3D打印虽名称相似,但二者在工作原理、输出结果、应用场景及技术挑战上存在本质差异,属于互补而非替代关系。以下为具体分析:

一、工作原理:从平面到立体的技术跃迁

- 2D打印:以纸张为介质,通过墨水、碳粉或色带将电子文件(如PDF、图片)转化为平面图像。其核心是“二维信息转印”,技术成熟且标准化程度高,分为激光打印、喷墨打印、针式打印等类型。

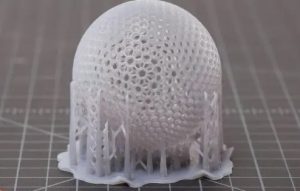

- 3D打印:基于增材制造技术,以数字模型(如STL文件)为基础,通过逐层堆积材料(塑料、金属、树脂等)构建三维物体。其核心是“三维模型实体化”,技术类型包括FDM(熔融沉积)、SLA(光固化)、SLS(选择性激光烧结)等,需结合CAD建模、切片软件等工具完成设计到实体的转化。

二、输出结果:从平面文档到立体实物的跨越

- 2D打印:输出结果为二维平面图像,适用于日常办公、家庭打印文件、照片等需求。例如,打印一份合同、一张照片或一张图表。

- 3D打印:输出结果为三维立体物体,可制造复杂结构件、定制化产品甚至生物组织。例如:

- 医疗领域:定制假肢、牙齿矫正器、人工关节,与患者解剖结构完美贴合;

- 航空航天:打印轻量化发动机叶片、机翼支架,提升燃油效率;

- 消费市场:个性化饰品、鞋类、营养定制食品(如耐克通过桌面设备打印限量球鞋);

- 应急场景:灾后快速打印临时住房、医疗设备。

三、应用场景:从标准化到个性化的分野

- 2D打印:主导大规模标准化生产,是现代办公和家庭的必备工具。例如,企业批量打印宣传册、学校打印试卷、家庭打印照片。

- 3D打印:聚焦小批量、定制化需求,在以下领域展现独特优势:

- 原型制作:汽车设计师快速验证新车型外观,缩短研发周期;

- 复杂结构制造:航空航天领域打印内部流道复杂的零部件,传统工艺难以实现;

- 个性化医疗:根据患者CT数据打印骨骼模型,辅助手术规划;

- 文化创意:艺术家将数字雕塑转化为实体艺术品,突破传统手工限制。

四、技术挑战:从效率到材料的双重突破

- 2D打印:技术成熟,挑战集中于成本优化(如降低墨水价格)和环保改进(如减少塑料耗材使用)。

- 3D打印:需突破以下瓶颈:

- 打印精度与表面质量:高端场景(如微纳制造)对精度要求极高,需进一步提升设备稳定性;

- 材料性能与种类:部分材料在力学性能、耐久性、生物相容性上不足,且新型材料研发成本高;

- 规模化生产效率:当前打印速度仍低于传统流水线,需通过多激光头、连续打印等技术提升效率;

- 后处理复杂性:3D打印物体常需打磨、喷涂等后处理,增加成本和时间。

五、未来趋势:从竞争到融合的共生关系

- 2D打印:向数字化、绿色化转型,例如通过工业物联网实现远程打印管理,采用生物基材料减少碳足迹。

- 3D打印:与AI、大数据深度融合,例如利用机器学习优化打印路径、预测缺陷,通过数字孪生技术模拟打印过程。

- 融合应用:二者可能形成互补链条,例如:

- 快速模具制造:用3D打印制作模具原型,缩短传统模具开发周期;

- 混合制造:结合3D打印的复杂结构能力与传统打印的高精度表面处理,实现“1+1>2”的效果。