超高速3D打印通过技术创新突破时间限制,重塑生产速度,其核心突破点与行业影响如下:

一、技术突破:从“逐层堆积”到“并行加工”

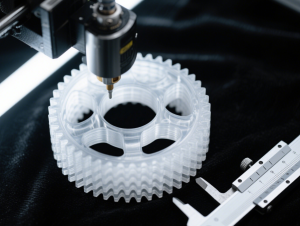

传统3D打印受限于逐层堆积或逐点扫描的工艺,效率与精度难以兼顾。超高速3D打印通过以下技术路径实现效率跃升:

- 多焦点扩展与并行聚焦

- 魔技纳米NanoBoostPrinter:采用衍射光学元件与多透镜阵列结合,实现49焦点阵列并行打印,聚焦速度达1米/秒,打印速率突破每秒1亿体素,较传统单光子技术提升数万倍。例如,打印毫米级结构从数小时缩短至1分钟,复杂纳米结构批量生产从“按天算”变为“按秒计”。

- 德国卡尔斯鲁厄理工学院:通过双光子灰度光刻技术制备高精度光学元件,优化49焦点阵列设计,打印速率同样达每秒1亿体素,同时保持亚微米空间分辨率,成功打印出包含超过1.7万亿体素的大尺寸手性超材料。

- 材料与工艺协同创新

- 片材层压+喷墨粘合:美国Impossible Objects公司的CBAM 25打印机,通过碳纤维或玻璃纤维薄片预裁切、喷墨粘合、高温高压层压,实现每小时12升的打印速度,是传统技术的15倍。其部件强度提升3倍,已用于波音飞机支架、霍尼韦尔航空发动机叶片等场景。

- 离心式多材料DLP技术:南方科技大学团队研发的打印机利用高速离心实现材料槽动态切换,支持同时打印2-4种光敏树脂,层间过渡区精度达100微米以内,实现手机中框与散热片一体化打印,生产周期从7天缩短至8小时。

- AI与自动化深度融合

- 联泰科技:通过“Unionfab Cloud 3D打印云平台”集成AI自动报价、AI客服智能系统、AI自动识别零件等功能,降低人工操作难度,提升生产效率。

- 机器视觉技术:实时监控打印参数,预测和检测潜在缺陷,保障打印质量。

二、行业影响:从实验室到工业化生产的跨越

超高速3D打印正推动制造业从“原型制造”向“规模化生产”转型,其影响覆盖多个领域:

- 航空航天:轻量化与高效制造

- CBAM 25打印的碳纤维复合材料部件,比铝制同体积件轻40%,耐高温性能提升200℃,已用于火箭燃料箱支架制造。

- 铂力特、华曙高科等企业通过金属3D打印技术,实现航空发动机叶片、燃料喷嘴等复杂结构件的一体化成型,减少零件数量并提升性能。

- 医疗领域:个性化与快速响应

- 定制化植入物:纳通科技集团的3D打印脊柱椎间融合器,根据患者关节特征定制微孔结构,促进骨长入,提升术后恢复效果。

- 药物输送系统:多光子3D打印技术可快速制备高分辨率药物载体微粒,满足个性化医疗需求。

- 消费电子:柔性生产与快速迭代

- 双波长DLP技术:实现手机中框与散热片一体化打印,减少组装工序,生产周期从7天缩短至8小时。

- 铼赛智能:通过Shape 4K与P400打印机,配合高性能树脂,支持汽车零部件从原型验证到成品制造的全流程,提升设计灵活性与生产效率。

- 汽车制造:轻量化与成本优化

- 通用原子公司:通过3D打印制造无人机母舰内部武器舱释放的A2LE无人机,支持快速、低成本制造,促进无人机在军事和民用领域的广泛应用。

- 宝马集团:利用3D打印技术生产汽车零部件,如束线器、卡扣等,提升装配精度并降低设计变更风险。

三、未来趋势:技术融合与生态重构

- AI与数字化深度融合

- AI设计算法提升打印效率与精度,例如Stratasys通过AI优化设计,打印效率提升40%。

- 数字孪生技术实现虚拟调试与生产优化,缩短研发周期。

- 绿色制造与可持续发展

- 超高速3D打印通过减少材料浪费和能源消耗,推动制造业向绿色化转型。例如,CBAM 25技术的粉末回收率达95%,未粘合粉末的再利用效率显著提升。

- 产业链协同与标准化建设

- 联泰科技通过开放创新资源,吸纳“专精特新”中小企业入链,形成多方协同创新联合体,优化供应链协作。

- 行业标准的制定与推广,将推动3D打印技术规范化发展,促进产业链上下游企业协同合作。