在科技与创意交融的当下,3D打印技术正以颠覆性的力量重塑个性化定制的边界。从医疗领域的精准植入物到时尚界的文物巧克力,从艺术领域的生态课堂到消费品市场的智能煎饼打印机,3D打印技术正将“所想即所得”变为现实,开启一个充满无限可能的创意新时代。

一、市场爆发:个性化定制需求驱动千亿规模

2025年,中国3D打印市场规模预计突破630亿元,过去十年实现30倍增长,年复合增长率高达36%。这一数字背后,是消费者对个性化产品需求的爆发式增长。消费升级推动下,消费者不再满足于标准化产品,而是追求独特设计、高品质与便捷体验。互联网技术的发展,尤其是大数据、云计算与人工智能的普及,为个性化定制提供了技术支撑,使得企业能够精准捕捉消费者需求,实现快速响应。

在消费级市场,3D打印机价格下探至千元级别,出货量预计突破800万台,终端价格与智能手机相当,使得家庭定制化生产成为可能。从智能鞋履到家具,甚至营养定制的婴儿辅食,消费者可通过桌面设备实现“设计即生产”的零库存模式。这种趋势不仅改变了消费者的购买习惯,也推动了制造业向柔性化、智能化转型。

二、技术突破:从设计到生产的全流程革新

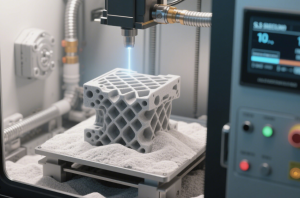

3D打印技术的核心优势在于其增材制造的特性,通过逐层堆叠材料实现复杂结构的一体化成型,无需模具,材料利用率超90%。这一特性在个性化定制中尤为关键,能够快速将设计方案转化为实物模型,便于验证与修改。

在智能化方面,机器学习算法可优化设计结构,实现零部件重量降低15%-30%,并通过实时缺陷检测将良品率提升至99.5%。例如,Autodesk的生成式设计软件能根据材料、强度等参数自动生成最优模型,已应用于航空发动机部件制造,减重效果达50%。此外,工业级设备打印误差小于0.1mm,速度较2020年提升300%,使汽车发动机缸体等复杂构件直接制造成为可能。

新材料研发是3D打印突破物理边界的关键。金属粉末(如钛合金)强度已达锻造件90%,生物相容性树脂推动医疗植入物量产;纳米复合材料、形状记忆合金等智能材料则赋予部件自感知、自适应功能。值得注意的是,环保材料占比显著提升:生物基树脂、再生金属粉末应用比例超30%,建筑废料转化为3D打印混凝土构件,材料利用率较传统工艺提升90%。

三、跨界融合:个性化定制的创意实践

- 医疗领域:从结构替代到功能再生

3D打印在医疗领域的应用已从原型制作转向临床治疗。隐形牙套交付周期压缩至48小时,定制化假体与牙科修复市场规模年复合增长率达18%。更值得关注的是,生物打印的血管化组织为器官移植提供新方案。例如,骨科植入物通过患者特异性设计,完美匹配骨骼结构,大幅降低排异风险。据预测,2025年全球医疗3D打印市场规模将突破80亿元,中国占比提升至35%。 - 时尚领域:文物与美食的跨界碰撞

厦门市博物馆推出的3D打印馆藏巧克力,将千年文物与浓醇巧克力结合,创造出可品尝的“舌尖甜蜜”。机械臂精准操控巧克力浆,层层叠加、缓缓塑形,复刻出极具代表性的馆藏文物。这种跨界合作不仅满足了消费者对个性化礼品的需求,也推动了文化传承与创新。 - 艺术领域:生态与科技的交融

深圳欢乐海岸的海洋奇梦馆通过3D打印技术构建“可触摸的生态课堂”。12米潮汐生态缸实时还原深圳湾潮涨潮落,配合3D打印的“水下未来城市”,将生态教育与科技体验结合。此外,3D打印艺术品在艺术市场也崭露头角,以复杂结构和独特设计满足收藏家对个性化的追求。 - 消费品市场:从智能煎饼到限量球鞋

清华大学毕业生施侃乐与同班同学吴一黎跨界合作,推出智能煎饼打印机,将3D打印技术应用于食品领域。消费者可通过云平台自行打印限量球鞋,标志着“设计即生产”的零库存模式兴起。这种模式不仅降低了生产成本,也满足了消费者对个性化产品的即时需求。

四、挑战与未来:个性化定制的无限可能

尽管3D打印技术在个性化定制领域取得了显著进展,但仍面临一些挑战。技术成熟度与成本问题仍是制约其普及的关键因素,尤其是高端金属3D打印机仍依赖进口。市场认知与接受度需进一步提升,消费者对3D打印产品的信任度与满意度需通过更多成功案例来建立。标准化与法规问题也需解决,以确保产品质量与消费者安全。

未来,3D打印技术将继续向智能化、环保化、跨界融合等方向发展。与AI、物联网等技术结合,推动个性化定制服务的普及和深化。例如,通过AI算法预测消费者偏好,自动化设计过程,实现快速响应市场变化。同时,环保材料与绿色制造将成为重要趋势,推动3D打印技术向可持续发展方向迈进。

在跨界融合方面,3D打印技术将与更多领域结合,创造出更多令人惊叹的个性化定制产品。从医疗到时尚,从艺术到消费品,3D打印技术正以无限创意空间,重新定义个性化定制的未来。