跳至内容

一、技术可行性:从实验室到商业化的突破

- 技术原理成熟

3D打印食品通过逐层堆叠可食用材料(如巧克力、面团、蔬菜泥、细胞培养肉等),结合数字化设计,实现复杂形状和精准营养配比。其核心工艺包括熔融沉积(FDM)、挤压成型、粉末粘合等,已能打印出巧克力、糖果、面食、肉制品等30余类食品。

- 商业化案例涌现

- MOODLES:以3D打印技术重构主食形态,推出虾肉面条、高蛋白主食等产品,通过柔性供应链实现规模化生产,成本较传统工艺降低50%,已进入盒马等渠道。

- Revo Foods:与Mycorena合作,利用霉菌蛋白开发3D打印海鲜替代品,探索素食市场。

- Nourished:通过3D打印定制营养补充剂,允许用户从28种成分中自由组合,产品覆盖更年期、宿醉等特定需求场景。

- 特殊场景应用验证

- 医疗领域:为糖尿病患者定制低糖餐、为吞咽困难患者制作软食,实现营养精准控制。

- 太空探索:NASA研究3D打印太空食品,以解决长期任务中的食物多样性和营养均衡问题。

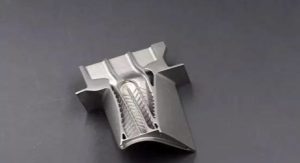

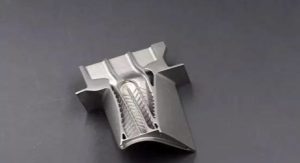

- 高端餐饮:米其林餐厅利用3D打印创作艺术甜点,提升菜品创意与视觉吸引力。

二、市场需求:个性化与可持续的双重驱动

- 个性化饮食趋势

- 健康需求:消费者对低糖、高蛋白、易消化等定制化饮食需求增长,3D打印可实现每餐营养素、维生素和卡路里的精准配比。

- 文化偏好:支持用户设计具有个人文化符号(如家族徽章)或情感记忆(如婚礼主题蛋糕)的食品,增强饮食的情感价值。

- 可持续生产压力

- 资源效率:3D打印通过精准控制材料用量,减少食品浪费。例如,MOODLES的虾肉面条通过优化食材配比,降低原料成本。

- 环保替代:打印植物肉、细胞培养肉可减少畜牧业碳排放,缓解粮食供应压力。瑞典Mycorena与Revo Foods的合作即聚焦于海鲜替代品的素食化开发。

- 人口与消费变化

- 老龄化社会:为老年人定制易咀嚼、易消化的软食,满足特殊饮食需求。

- Z世代消费习惯:10后、20后对烹饪技能生疏,倾向即热、即烹的便捷食品,3D打印可提供标准化、个性化的解决方案。

三、经济潜力:蓝海市场的规模预测

- 市场规模增长

据MARKETSANDMARKETS预测,2025年全球食品3D打印市场规模将达4.25亿美元(约29.3亿人民币),年复合增长率超20%,显示资本与行业的双重认可。

- 成本下降空间

- 技术迭代:随着打印速度提升(如从45分钟/件缩短至分钟级)和材料成本降低(如通过本地化供应链优化),3D打印食品的性价比将进一步接近传统制造。

- 规模效应:MOODLES通过自建工厂和柔性供应链,已实现量产主食成本下降50%,证明规模化生产的可行性。

四、挑战与应对:从实验室到餐桌的最后一公里

- 技术瓶颈

- 口感优化:当前3D打印食品在质地(如面食筋道度、肉类纤维感)上仍落后于传统工艺,需通过材料科学突破(如新型食用墨水研发)改善。

- 营养保留:部分维生素(如维生素C)在打印过程中易流失,需优化工艺参数(如温度、打印速度)以减少损耗。

- 消费者接受度

- 心理障碍:颠覆传统饮食结构的3D打印食品可能面临初期市场教育成本,需通过高端餐饮、医疗场景等垂直领域逐步渗透。

- 安全认知:需建立严格的食品安全标准,确保打印过程无污染,材料可追溯。

- 行业标准缺失

- 监管框架:目前全球尚无统一的3D打印食品生产规范,需行业协作推动标准制定(如材料认证、设备安全等)。